本ページはプロモーションが含まれています。

インドネシアの手軽なピリ辛スパイシーフードと言えば、インドミー/Indomieに代表されるインスタント麺が筆頭格。

管理人はインドミーは日本のみならず、世界のインスタント麺の中で5本の指に入るほど美味しいのでは?と高く評価しています。

スパイシーな味が苦手ではなければ、インドミーは美味いと感じている方が多いと思います。

そこで今回、インドミーのラインアップの中の「ミーゴレン」という、美味しい焼きそばの作り方をご紹介します。

では、その前に、インドミーとミーゴレンをよく知らない方に、その背景について書き留めておきます。

Contents

インドミー/Indomieとは?

インドミー/Indomieは南国インドネシアのインドフード社(Indofood)が製造販売しているインスタント麺のブランド。分かりやすく言うと、

「カップヌードル」のメーカーは、日清食品。

「金ちゃんヌードル」のメーカーは、徳島製粉。

「スーパーカップMax」のメーカーは、エースコック。

「ペヤングソースやきそば」のメーカーは、まるか食品。

「インドミー」のメーカーは、インドフード。

となります。

インドフード社のブランチ

2021年現在、インドフード社は各国にブランチ(支社)を構えています。インドフード社のブランチはこちら。

・オーストラリア

・カナダ

・クロアチア

・エジプト

・香港

・マレーシア

・ニュージーランド

・オランダ

・ナイジェリア

・サウジアラビア

・韓国

・台湾

・イスタンブール

・イギリス

・アメリカ

・ベトナム

2021年8月現在、日本にインドフード社のブランチはありません。

インドミーの歴史

南国インドネシアっぽいデザインのIndomie/インドミー・オフィシャルサイト

1958年

日本でインスタント麺が誕生。

日本で誕生したインスタント麺が日本中に広がっていきました。

その後、インスタント麺は海を超えたインドネシアにも渡っていきました。日本のインスタント麺の味がインドネシア人の琴線に触れるものがあったのでしょう。

これがインドミーが誕生するきっかけになったのです。

1971年

インドミーが誕生。チキン味の袋麺。

1982年

ミーゴレンが誕生。

1982年以降、焼きそばのミーゴレンがインドネシアでブレイクスルーを巻き起こし、今やインドネシアマーケットの高いシェアを占めています。

インドミーはインドネシアの代表的なソウルフード。

当ブログの管理人はインドネシア現地に長年の友達が複数人いることもあり、インドネシア人を理解している1人だと自負しています。

インドネシア人は日本人と同様、無類の麺好きということもあり、インドネシア人でインドミーを知らない人はいません。日本人で日清カップヌードルを知らない人はいないのと同じ。

ちなみに、現地でインドミー1袋の価格は10~20円ほど。

ミーゴレン/Mie gorengとは?

インドネシア語で

Mie(ミー)は「麺」

goreng(ゴレン)は「炒める」

を意味します。

「麺を炒める」、つまり、ミーゴレンは日本の「焼きそば」に相当します。

ちなみに、インドネシア語でNasi(ナシ)は「白米」を意味します。

ナシゴレン/Nasi gorengは焼きめし、チャーハンを意味します。

ドンキホーテでインドミー・ミーゴレンをGet

今まで、管理人は最寄りのドンキホーテでインドミーを2袋、3袋という感じで購入してきました。

いちいち面倒だな~と思っていると、同じくドンキホーテで5袋入りパックのミーゴレンが山積みになっていたので、速攻で買い物かごへ。

小売価格は5袋入りパックで328円(税別)。1袋あたり65円(税別)。

韓国仕様のミーゴレン?

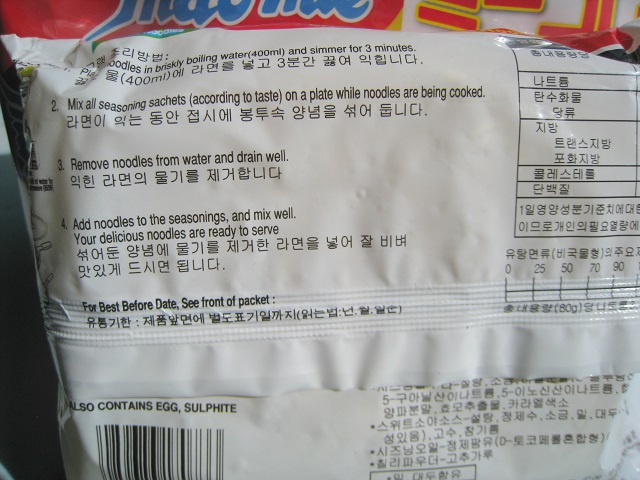

管理人がゲットしたインドミー・ミーゴレンの袋の裏側にハングル文字が印刷されています。管理人はハングル文字には興味が無いので無視しました。

おそらく、このミーゴレンはインドネシアから韓国へ輸出され、商社経由で日本に輸入された製品なのでしょう。

インドフード社さん。

いいかげんに、日本にインドフード社のブランチを構えたらどうでしょう?

インドフード社が日本にブランチを構えてマーケティングを展開し、流通網を構築すれば、高い確率で日本人に支持されること間違いありませんよ。

美味しいインドミー・ミーゴレンの作り方

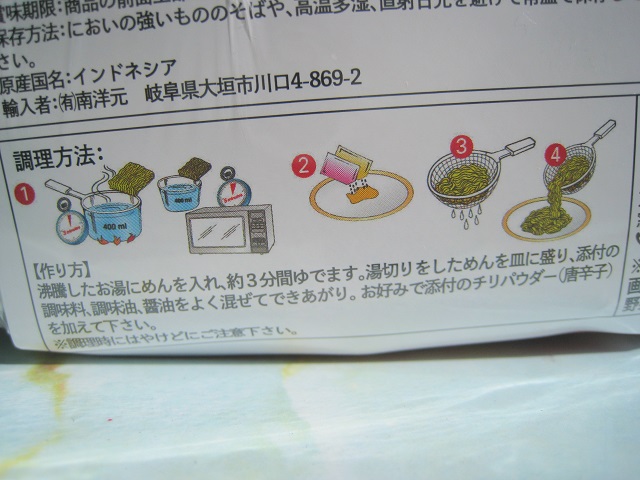

インドミー・ミーゴレンの袋に「沸騰したお湯にめんを入れ、約3分間茹でて湯切りする。」と印刷されています。

カップ焼きそばの食感が好きな方は、この作り方でもOK。

しかし、この作り方だと、麺が水っぽくなってしまいます。水っぽい焼きそばが決して不味いわけではないものの、本来の焼きそばの食感とミーゴレンの味を追求するためには少々、作り方を変えます。

用意する物(一食分)

【インドミー・ミーゴレン】1袋

【具材】キャベツ、玉ねぎなどの野菜と豚肉はお好みで。あらかじめ、具材をカットしておきます。

更に、シーチキンを加えても美味しくなります。

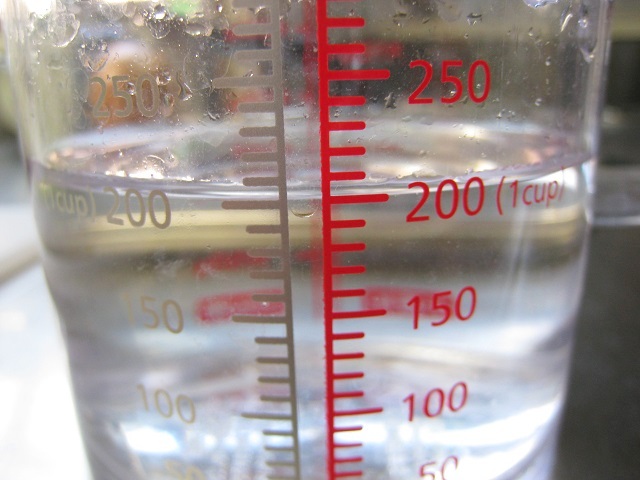

【水】200ml

水の量は200mlを基本にし、好みの麺の硬さを調節します。

【フライパン】2つ

フライパンAとフライパンBを用意。フライパンAはテフロン加工のタイプが使いやすいです。

いかすミーゴレンの作り方

フライパンAを用意

キャベツや玉ねぎなどの具材をカットしておく

【1】フライパンAに水を入れる

水を200cc

フライパンAに水を200cc入れる

フライパンAに「200cc」の水を入れる。

→同時にフライパンBに軽くオリーブオイルをひいて熱をいれる。

女性の美容と家族の健康を考えたら、エクストラバージン・オリーブオイルの一択。我が家では、よくBOSCOを使用。BOSCOは入手しやすいオリーブオイル。

フライパンBに適量のオリーブオイルをひく

【2】沸騰させる

フライパンAに入れた水を沸騰させる。(強火)

→フライパンBにお好みの野菜や肉を入れて炒める。

フライパンBで野菜を炒める

野菜に熱が入り、しんなりしてきたら、適量の塩とコショーで味を調える。

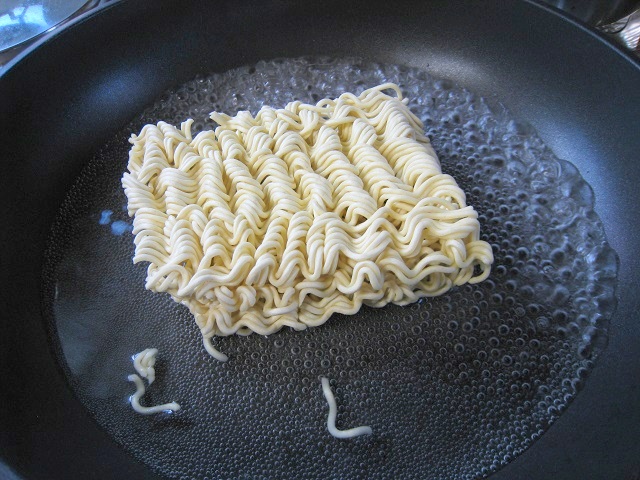

【3】フライパンAに麺を入れる

水が沸騰したら麺を入れる

お湯が沸騰してきたら、速やかに麺を入れる。(中火)

【4】麺を茹でる

麺を何回かひっくり返す

フライパンAの上で麺を何回かひっくり返す。このアクションにより、麺に熱湯が浸透しやすくなる。

麺を茹でる

【5】熱湯が少し残っている時点でスパイスを投入

麺を茹でながら、少し熱湯が残っているタイミングを見計らって、4種類の調味料を入れる。(中火)

まだ水分が残っているタイミングで調味料を入れる

シーゾニングパウダーとチリパウダー

Seasoning powder/シーゾニングパウダーとChili/チリパウダー

メインの調味料であるシーゾニングパウダーとチリパウダー。

ソイソースと調味料オイル

Soya sauce/ソイソース(醤油)とMinyak bumbu/調味料オイル

袋麺/袋入りインスタント焼きそばの中で、調味料が4種類も入っている製品は管理人の記憶にありません。これは、インドフード社のミーゴレンに対するこだわり。

ミーゴレンの調味料に日本の食文化の1つである「醤油/ソイソース」が使われているのが興味深いところ。インドネシア人は醤油好きなのです。

なお、冬季、このソイソースは硬化して出しにくいため、茶碗などで湯せんしておくことをお勧めします。

ちなみに、インドネシア語のKecapは「醤油」の意味。

4種類の調味料を入れる

これにより、麺がスープと調味料、スパイスを吸収。

【6】フライパンAにフライパンBで炒めた野菜と豚肉を投入

フライパンAにフライパンBで炒めた野菜と豚肉を入れる。(強火)

フライパンAにフライパンBで炒めた野菜を入れる

麺に熱を入れながら水分を飛ばす。

インドミー・ミーゴレンの完成

インドミー・ミーゴレンの完成

好みで、削り節やアオサのりをパラパラとふりかければ、和風ミーゴレンに。マヨネーズはお好み次第。

ミーゴレンを食べると、日本では使われない香辛料の味と香りが口から鼻へ抜けていきます。これこそがインドネシアの味!

もし、ミーゴレンの辛さが気になるならば、次回から唐辛子の量を調整します。

ガムラン音楽でインドネシアを味わう

せっかくだから、YouTubeでバリ島のガムラン音楽を再生すれば、インドネシアの雰囲気が盛り上がるかも。

焼かないカップ焼きそば in Japan

日本では、カップ焼きそばが依然として大人気。

日本のカップ焼きそばの王道とも言える、歴史のある「ペヤングソースやきそば」はカップ焼きそばの中で最右翼に位置していると思います。

ちなみに、カップ焼きそばの人気ランキングでは「日清焼きそばU.F.O.」の方が上。しかし、管理人的にU.F.O.は若年層向きの味付けで子供っぽいのです。

その点、「ペヤングソースやきそば」は徳島製粉さんの「金ちゃんヌードル」的な立ち位置で王道だと思うのです。

ペヤングのメーカー、まるか食品さんは今まで数々のユニークな製品を世に送り出し、SNSやネット界を賑わしてきました。まるか食品さんの商品企画は他を圧倒しています。

しかし、管理人はカップ焼きそばを食べる頻度は1年を通して数える程度。なぜなら、カップ焼きそばの食感が少々、水っぽいところが気になるのです。

日本のカップ焼きそばはフライパンで麺を炒めない製品ながら、「焼きそば」で通すのが日本流なのです。

フライパンで焼く焼きそばに軍配が上がる

やはり、管理人はフライパンで焼く「焼きそば」を好む派。

袋入りインスタント焼きそばの「日清焼そば(スパイスのきいた特製ソース付)」や「マルちゃん焼そば(粉末ソース&ふりかけ付)」などに「インドミー・ミーゴレン」を加えることで、より食卓に変化が出てきます。

ちなみに、インドミーを購入できる店舗は限定的なのが残念なところ。ミーゴレンを売っている場所も限定的。

今までの管理人の経験では、インドミーを見かけた店舗はドンキホーテとカルディくらい。他に、アジアンフードを扱っている店舗でインドミーが見つかるかもしれません。

インドミーの入手はなかなか難易度が高いため、食してみたい方はネットで調べてみてください。

【Amazon】

【楽天市場】

【関連記事】

コメント